実験22では共鳴現象の共鳴波だけを測定することに成功した。 その結果は理解しがたいもので、一般的な物理法則からは外れている。 じっくり解析しないと本質が見えてこない。 以前は超光速を達成しても時間が延びるといった解釈ができるまでに 5年という長い時間が掛かってしまった。(光速度を一定と考えると時間が延びる) 今回も通常であり得ないような物理現象が潜んでいることが考えられる。 発想を切り替えてあらゆる角度から取り組む。 電磁場が弱いため小さな現象しか発生しないので、 見逃すとまた時間の無駄になってしまう。 11/22/2015

目標

共鳴現象を詳しく解析して次の段階の変化を探る。

検討項目

- 駆動周波数よりも遅い速度でエネルギーが放出されるのはなぜか?

突然、駆動をやめれば質量保存の法則から回転物はそのままの速度を維持するはずだ。 ところが、次の回転からいきなり約1/3になるのか? 破れ補正しているので質量保存の法則は適用されないのか? たとえばディスクの物理的大きさ、材質などに起因するのか。

- なぜエネルギーの放出が固定周波数(平均70μsec)になるのか?

駆動周波数とは関連性が無いのはなぜか?

駆動周波数を変えれば応答体は追従してくる。 駆動をやめれば自由運動に移行してしまうようだが その自由運動の速度で駆動すれば効率が高まるものなのか。

- 磁場の角度によっても影響するのか?

磁場の向きは45度が最適なのだろうが、角度を変えたら共鳴はどうなるのか?

磁場変調を掛けて共鳴が高まらないか試してみる。

製作

駆動装置は実験22のものを改造しつつ実験する。 実験機本体はZPTの28mmφのものと150mmの実験機を適宜使い分ける。 不足と思われたら新規にディスクを調達してもよい。 11/22/2015

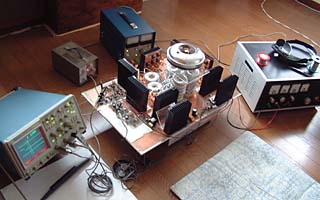

| 実験23の実験風景 |

|

実験

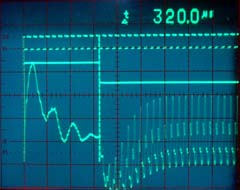

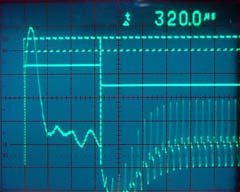

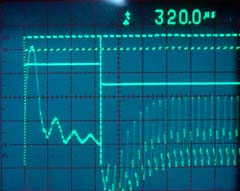

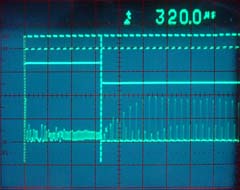

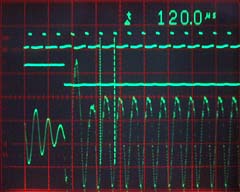

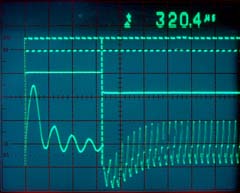

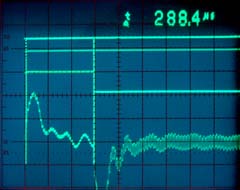

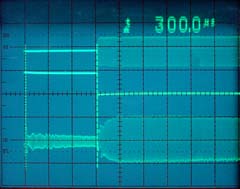

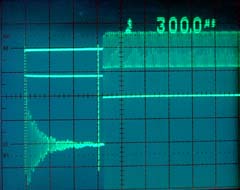

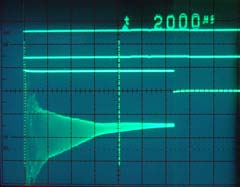

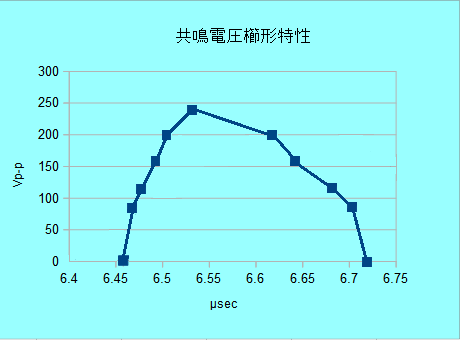

ややサグが発生していたので回路側を検討した。 10倍の増幅回路のカップリングコンデンサー2つが小さいので、 大きくするとゲート入力までのサグは解消した。 しかし、駆動波形は相変わらずサグが発生している。 共鳴エネルギーの放出によって反動で負側にもパルスが出るということらしい。 また、駆動の開始のときに出る不平衡の波形にもよる。 負側のサグは解消しそうもないのでこのままにする。 停止周期を1/1024に、停止期間を325μsecにした。 電源電圧は固定とし、約7A流れていた。 これで駆動周波数を可変させ停止期間の共鳴パルス電圧を測定した。

|

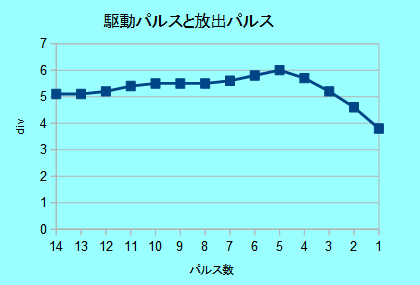

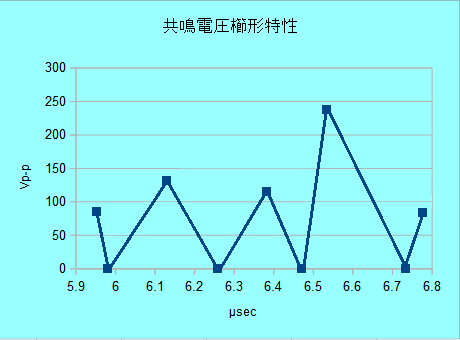

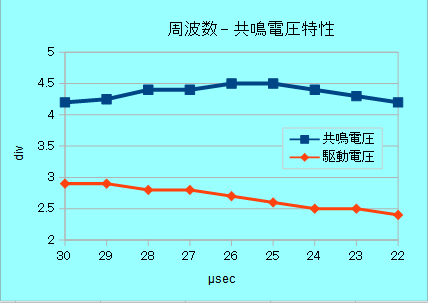

その結果をグラフにすると駆動電圧は周波数が上がるにつれ低下していくが 共鳴パルスの電圧は25-26μsecにピークが来る折れ線を描いた。 実験20の測定結果と一致する。 想像どおりであり共鳴状態を反映していると言える。 相によっては若干ピーク周波数が低くなるので3相目を測定した。 ボディーや磁気柱も微妙にピーク周波数が違い、低めになる。 共鳴状態が均一でないのが原因か。 また、位相合わせが悪いと共鳴状態が悪くなる。 11/29/2015

停止期間の共鳴している放出パルスのピークの時間を測定した。周波数は26.40μsecにした。電流は6-7A。

1相目 36.70μsec 2相目 30.05μsec 3相目 33.85μsec 磁気柱 30.00μsec ボディー 31.05μsec 駆動している三相交流の位相 1-2位相差 9.01μsec 2-3位相差 9.06μsec 1-3位相差 8.71μsec