地球人類の学問では重力の発生原因については未だ未解明だ。 物質があるから重力が発生するのだというのではあまりにも稚弱だ。 ただ、簡単な数式に合致しているということは誰もが認めるが、 量子のレベルで発生原因を解き明かした方程式は今だに無い。 そのため、人工重力も作れないし、重力の制御もできていない。 現状の物理学では四つの力があるということは解っているが、 その詳しい発生原因についてはまだ解っていない。 あたりまえだが絶対零度のエネルギー状態でも重力(重さ)は同じで、 軽くなったという報告もない。

生卵を回して瞬間的に浮くのもディーンドライブと同じであり、 単なる機械的なもので、原子核レベルの重力制御とは程遠い。

ディーンドライブとは逆回転する2つの重りによって生み出される 上下の低周波振動にある遅れを持って同期振動する鉄片を組み合わせて 重さが無くなるようにした装置である。

重力は質量の発生に伴う副次的な作用で発生するもので、 重力単独では発生しないように考える。 いまのところ自然界で質量があるのに重力がない、 あるいは質量がないのに重力だけあるといった例外はない。 重力が作用するのは質量の発生に伴う副次的な部分であって素粒子そのものではない。 質量の発生に伴う副次的なものがなくなれば重力もそこに作用しないと考える。

円盤機関を製造・運用するには下記の一連の理論が必要と考える。

・宇宙空間の破れを表す理論、なぜ破れるのか

・破れから電荷が生じる理論、なぜ電荷があるのか

・破れからスピンが生じる理論、なぜスピン=回転方向の自由度があるのか

・破れから縮退が生じる理論、なぜ縮退するのか

・破れから力が分岐する理論

・縮退から質量が発生する理論、なぜ重くなるのか

・破れ補正して時間が延びる理論→当方にて作成中

・四次元のかき回し効果による破れ補正理論→当方にて作成中

・超平面空間論→清家理論参照

上記理論は未完成のものばかりで、地球人類の物理学の現状だ。 未完成というよりは手が付けられていない。 今後30-50年は掛かるような代物だ。現時点で宇宙人の物理学者に教えられても 理解できない状態だろう。エリア51で発生した状況とたいして変わらない。

破れ補正理論(基本原理)

我々は今まで核電気共鳴( 磁気共鳴ではない )によって4次元の極性角運動量の エネルギーレベルを平均として負にすると逆重力が発生するはずということで実験している。

0<Ω+αHo

α:-1.88×10の7乗ガウス/s

超相対性理論 に可能性が示されている。興味のある方は古本を買い求め精読されたい。 基礎として重要なのでしっかり理解する必要がある。 これらの実験結果より高周波の円偏向電磁場を使うと僅かながら重さが減少する ことが判明している。(破れ補正がわずかに現れた)

最初の実験として円偏向電磁場を用いて チタン酸バリウムディスクに円偏向電流を流し、 その結晶格子に電磁振動を与えるようにした。 A級動作による駆動は電荷に常に力を与え、 全周が円偏向回転電磁場で隙間無く満たされ、 同時に3つの電極が通電されたまま電磁場が回転する。 チタン酸バリウムはチタン原子の位置が 偏位しており、これに電圧を印加すると結晶が機械的に歪み、 原子が動く。円偏向の電圧ならば、チタン原子は ぐるぐる回る。そして、結晶全体も円偏向に振動する。 高周波のA級三相交流で強力にドライブすることによって ディスク上にある3つの『A級(常時ONしている)電流源 』のベクトル合成値が 回転運動となる。 徐々に周波数を上げていき、最終的には光速度以上まで駆動を試した。 実験機の球型コンデンサー中央間の電気的円周は214.2mmあり、 回転数は42954500回転/秒(42.9545MHz)なので、電荷の移動距離は9200853.9m/sになる。 この誘電体(ε=1210)中の伝搬速度は1/34.785になるので、 これを掛けると3.20051703×108m/sとなって光速度の1.0675倍が実現した。 光速度を一定とするなら時間が1.0675倍早く経つ。 円偏向電磁場の周波数が事象の地平線以上に達すれば、 まったく駆動できなくなるはずが、 強力に駆動してバランスを取ってやると超光速が実現する。 誤差にしては大きすぎる数値である。 さらに駆動素子を増やすと臨界周波数が上がることも判明し、 最終的には素子を増設すると46.7MHzくらいになる。 周波数が上がるというのは 時間が延びて単位時間に進む距離が長くなって波長の数が多くなり 周波数が上がったという現象になる。 相対性理論からは時間遅れが発生するはずが、 逆に時間進みとなっており、見かけ上『負の速度』となっている。 自動車の速度計が負に振れる操作をしたことになる。 この状態は破れが軽減されたもので、天の川銀河の地球の位置では 1.16倍時間が早まることがわかった。 高周波の三相交流で駆動したことによって破れの圧力を弾き返し、 弱いながらも補正場が造れたためディスク中の時間遅れが軽減した。 我々の居る乙女座銀河団の天の川銀河の中の地球の位置では 宇宙空間の破れ係数は0.862(1/1.16)になっている。 我々が地球上で安定に生活できるのは地球が天の川銀河内にあり、 天の川銀河が局部銀河群、乙女座銀河団に存在し、 多数の銀河から破れの圧力が集まって破れが保持されているためと考えている。 この実験によって破れの圧力が時間を遅らせていたとわかった。

第0超平面空間(宇宙)そのものが破れた空間と考えてもよい。 宇宙の全ての事象は破れに起因する。 この破れの度合いをどこまで補正するかで状態が変わる。 重力を無くすには発生原因のところまで破れ補正すれば良い。 素粒子そのものには質量がなく、破れが質量を与えている。 原子核そのものが質量を持ち、重くなっているわけではない。 原子核を構成する陽子や中性子内部の各クォークが縮退して質量が発生している。 もともと何もない宇宙に物質を造り出すのに中身がぎっしり詰まった 粒子など造れるはずもなく、羽毛のようなクォークを寄せ集めて縮退させて質量を 生み出す方法しかない。できた物質を消す時も縮退を解けば雲散霧消するので都合が良い。 案外、宇宙の仕組みは簡単になっている。 物事の本質に迫らないとこの研究は進まない。 世界各地で観測された宇宙人達の円盤機関の挙動は いろいろあるが、ふらふら飛んでいるものもあれば、 ジクザク飛行や瞬間移動といったものまである。 この直角ターンの急激な加速は逆重力では得られず、 質量をまったく無くしたような挙動である。

今まで、物理研究では事象の破れを積極的に補正をしよう(無くす)という発想はまったくない。 そこで、本実験では円偏向電磁場で破れ補正を行い、量子化しようとするものである。

- 破れ補正による機体全体の巨大量子化

- 一方向を向いている破れを掻き回すことで『自発的対称性の破れを拡散』する。

超伝導は特定の物質を極低温まで冷却することにより熱攪乱が無くなって 量子本来の性質が現れたものである。 この実験の場合、強い円偏光の電磁場によって熱攪乱に打ち勝って 電気共鳴を誘起できるようになった。 これは超伝導が起こるのと似ている。 強誘電体の隅々まで原子核スピンが同一位相でコーヒレントに 揃った状態というのは量子論的に特別な意味があって、 常温で全体として1つの巨大量子状態が起こっていることになる。 強誘電体ディスクを構成する多数の粒子が同一の量子状態に落ち込むということは ボース=アインシュタイン凝縮が起こることになる。 超伝導で起こる電気抵抗ゼロ、マイスナー効果、ジョセフソン効果や超流動、量子トンネル効果、 量子テレポーテーションなどは量子化が原因だ。 ボース=アインシュタイン凝縮によって、 それぞれの粒子のミクロでしか作用しなかった量子状態の効果が マクロな大きさの粒子団塊の凝縮現象として発現する。 すなわち、機体全体が一つの量子と同じ振る舞いを行う。 波動としての性質が出てくるから重力の影響を受けない。 光や電波が地球の重力に引かれて落ちてくるといったことはない。 機体全体を物質の粒子性を波動に変換することによってあの飛び方をしていると考えられる。 超伝導リニヤモーターカーは車体のごく一部を量子化したものだが、 UFOは機体全体を波動化したものだ。 本実験は極低温まで冷却しなくても量子化が達成できる方法を見つけた。 機体全体が巨大量子化すれば、 空間を漂うような動きをしたり、突然出現するのもあり得る。 壁を突き抜けるといったこともできる。 移動速度は基本的に光速度になる。 これらの挙動は基本仕様でなんら不思議ではない。 01/25/2016、05/14/2017更新

ディスク全体が均一に共鳴すれば量子化して1個の原子のような振舞をするとみているが、 1個の原子まで行かなくてもごく小さい1ミクロン以下の浮遊塵はなかなか落ちない。 一晩経っても空気の粘性に妨げられて50cmくらいしか沈降しない。 塵は気体よりははるかに重いが、小さいため空気中を漂う。 たとえば、小石のままだと地表に落ちているのが普通だが、 風化して砂になると風に吹かれて舞い始める。 もっと細かくなって土埃や黄砂になると 春霞のようになってなかなか落ちてこない。元は同じ石だ。 細かくなると性質が変化してしまう。 落下しない原因の一つには熱運動する媒質(空気)の分子の不規則な 衝突によって舞い続けるということがある。 重力で落ちる力よりも熱運動のエネルギーが上回っているためと考えられる。 一種の量子化に近い。 破れ空間にある破子は分極した電荷があるので互いにくっつき合って粘性を持つ。 これを掻き分けるとき抵抗ができて質量と時間遅れを発生させる。 したがって、大きな機体でも浮遊塵をシュミュレートすれば破れ空間を漂い 不規則な動きをすることになる。UFOが不規則な動きをするのはこのためか。 UFOの飛行原理は案外単純と考えられる。 塵は小さくなれば内部の状態は均一になり、最終的には単結晶のようになるだろう。 通常、単結晶の中のスピンの向きはその格子に沿っている。 大きな物でもスピンの向きと位相を揃えると量子化することになる。 量子化すれば破れ空間(我々の居る空間)を舞い出して漂う。 07/24/2016追記

何もしなければチタン酸バリウムディスクの光速度はそのままだ。 いわゆる『自発的対称性の破れ』がある。 ある一定方向を向いて固まっていると考えてもよい。 この固まった状態を揺すって液状化させる。 正弦波の電磁場を印加すると結晶が機械的に歪み、 チタン原子は一定の周期で叩かれる。 だが、正弦波では単なる往復運動でしかない。 一方、円偏向電磁場は360度時間と共に向きが変化している。 らせん平面をどんどん描く無限リーマン面を形成している。 なんと、 単なる電磁場の次元が1つ上がっている。 ということは、円偏向電磁場が一方向を向いている 対称性の破れを平面的に掻き回していることになる。 本来、掻き混ぜて均一にするという操作には三次元が望ましい。 次に、二次元的な平面的に回す方法になる。そして、前後に動かす一次元操作になるが、 次第に掻き混ぜ効果は薄れる。 平面的に回す方法は『自発的対称性の破れを拡散』させる効果が期待できる。

さらに、時間軸を伸び縮みさせ四次元的な掻き回す操作が考えられる。 時間軸を伸び縮みさせるには実験7、8、15でやったように 高周波の円偏向電磁場で電荷を回せば破れが補正されて時間が延びる。 次に電磁場を瞬間停止させるか、逆回転させれば時間は戻る。 円偏向電磁場の瞬間停止、さらには逆回転によって時間軸は変動する。 すなわち、円偏向電磁場の瞬間停止は時間が前後 に振動することになり四次元的な掻き回し効果が期待できる。 瞬間停止は四次元の掻き回し効果があり、 自発的対称性の破れを拡散して補正する(無くす)特別な意味がある。 06/09/2013追加

別件ではあるが、 粒子加速器は高エネルギーと時間遅れを造って強い破れを発生させて、 それが戻るときの現象を観察していることになる。 戻ると言っても破れのある第0超平面(我々のいる乙女座銀河団の中)に戻るだけなので、 相対的に巨大な実験装置が必要になる。 破れが発生した直後からの現象は捕らえられるが、 破れる前の現象はわからない。 したがって、火星軌道並みの大きい装置を造って実験しても 重力子は検出できない可能性が高い。 粒子加速器ではたいてい粒子1つだけを単独に加速することが多いが、 このとき周囲が全て第0超平面空間に接することになる。 これではかなり破れが強いことになる。 破れを取り除かなければ田んぼを皮靴で駆けるようなもの。 ヤマトの波動砲の如く粒子を打ち出す(加速する)ときには ライフルを切って強いスピンを掛けて破れを取り除くことだ。 理想は乙女座銀河団の外で実験したいところだが、まず実現は不可能なので 全周で破れを取り除き、衝突は破れ補正を行なった霧箱や泡箱を使うことだ。 そうすれば真実に迫る現象を観測できるだろう。 12/12/2010

宇宙人達は質量の(重力)発生原因を正確に理解して、これを制御することにより 円盤機関を運用しているものと思われる。 無質量化しているからごく小さい力でも、とてつもない加速が可能だ。 宇宙機として性能が良く、しっかりと破れが補正されているものは 空中にピタリと静止でき、カクカクした直角ターンができる。 ふらふら飛んでいるものは破れ補正が不完全で、航法装置も劣っている。

加速の方法は破れのある状態(通常の質量を持つ)を前に造って、 後ろの部分は破れを補正して解放し、 腹足運動のように前から後ろへ進行波にして移動させると 質量が移動したことになる。 この反作用で機体は前進し、 動いたところで全体の破れを補正して質量を小さくすれば宇宙機は加速する。

このように円盤機関は一種の原子力機関ではあるが、核分裂などと違って 数万年も保管が必要な核廃棄物が出るようなものではない。 原子よりもっと細かい内部を制御しようとするものである。

円盤機関には幾つかの方式があって、現在では2つのものが知られている。 サール円盤とアダムスキー型円盤である。機械式円盤機関(サール円盤)と 静止型円盤機関(アダムスキー型円盤)とは,双対の関係にある。

超相対性理論十三訂増補版より

|

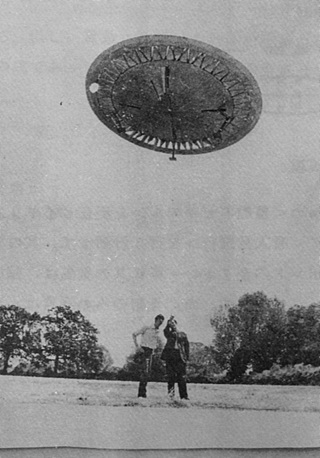

左写真の円盤機関は英国の電気技師サール氏によるもので、 止まった電磁場の中をローターが回る構造になっている。 当方の理論からサール円盤の仕組みを考察すると以下となる。 簡単に言えば止まった電磁場の中をローターが回ってその 対称性の破れが補正されてローターが浮揚するものである。 外枠の固定子(ステータ)には複数の電極が設けられ、直流高電圧が印加されている。 単極では回転数が高くなってしまうため実現できない。 そこで電極を分割してn極にして回転数を1/nにしている。 供給する電源は±電源と0Vアース電位に分け、 ステータの内側の電極3つに+、0、−電圧を供給する。 こうすると回転するローターには電極を横切ったときに+、0、−の順に電圧が加わる。 このときの電気力線はトロコイド曲線になっている。 これに沿って動けば円運動になる。 電圧を印加すると単なる高低の往復運動であるが、磁場が印加されているため 回転方向が決まって、往復運動を回転運動に変換できる。 これは蒸気機関のピストンの往復運動をロッドと車輪で回転運動に変えるのとほぼ同じである。 電極5個でトロコイド状の電磁場が1対並び、 電磁場1回転分になる。 一例として直径15mなら電極を300個設置でき、ローターの 外縁部には60回転分のトロコイド状の電磁場が並ぶ。 ローター1回転で60回転分のトロコイド状の電磁場を通過することになる。 ローター側の原子から眺めると周囲を電磁場が60回転する。 電磁場の回転により破れが補正されてローターに補正場が発生する。 効率を良くするにはローター外縁部はやはり強誘電体が望ましい。 誘電率が大きければ回転数を下げられる。 しかし、起動時にローターが遠心力で破損するのでやたら重くはできない。 ローターをぶ厚くできないので補正場が狭く、 平べったい構造になるので積荷の搭載性などいまいちと言える。 人が立って乗るには直径30mくらいの大きさが必要か。 加速するには前方の電極の電圧を下げて破れのある状態(通常の質量を持つ)を造り、 次に後ろへ移動させると質量が移動し、この反作用で機体は前進する。 動いたところで全体の破れを補正すれば宇宙機は加速する。 位相制御ではなく電圧制御なので固定子の電極をON/OFFすれば簡単だ。 サール方式は高周波を扱う必要がなく、直流なので難しくはない。 軸受けでステータの重量(機体)を支えるのでこの部分の設計が難しい。 磁気軸受け等で耐久性を上げられると思うが、ショック等に弱くなる。 ローターの回転からは逃れられないため振動、騒音が問題になって実用性に乏しい。 技術的には巨大なプレス機や焼結炉などが不要で、製作も容易な方式と言える。 製造自体は簡単なので、試作してみてもおもしろい。 |